成功へのマインドとスキルを

書き換える怒涛の半年間

ABOUT

挑む中小企業プロジェクトとは?

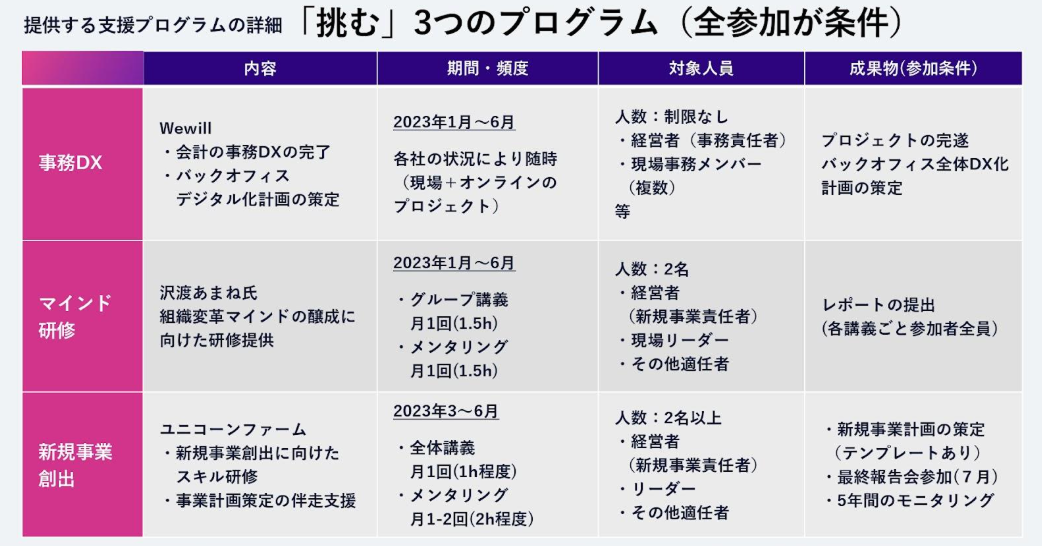

実行を見据えた事業計画の策定をゴールとし、約半年にわたりメンターが伴走。アイデアの検証や市場の見極めといったステップを1つ1つ解説します。

バックオフィス領域から企業のDXを支援する株式会社Wewillが2023年度に立ち上げて以来、「挑む」は多彩な中小企業が参加するコミュニティとしても成長を続けてきました。

コミュニティ参加は無料。イベントやセミナーなど「挑む」に関する最新情報を配信していますので、ぜひ以下よりご参加ください。

DETAIL

挑む中小企業プロジェクトが生まれた背景

3つの理由

日本では全企業数のうち中小企業が99.7パーセントを占め、この国の経済発展を支えてきました。しかしながらグローバル規模で市場が急速に変化する現在、中小企業も新たな勝ち筋を見出すことに向き合わざるをえなくなっています。

以下3つの理由から、私たちを取り巻く外部環境について理解を深めましょう。

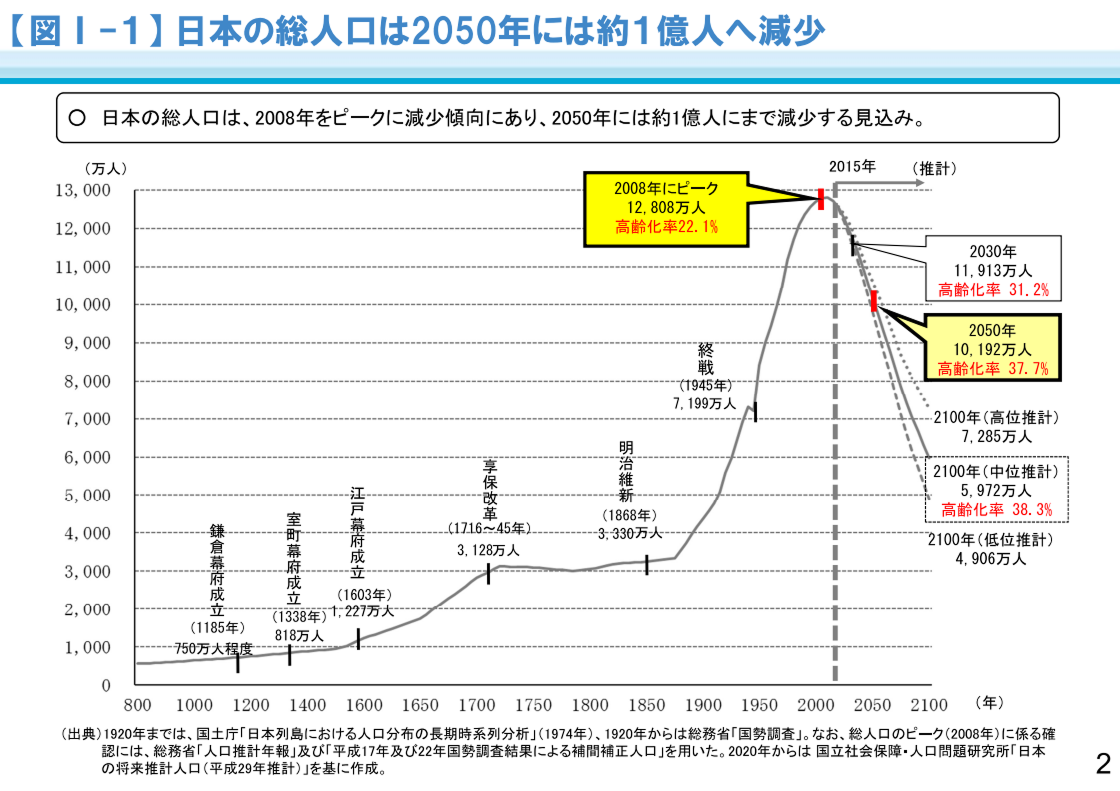

いよいよ近年、人口減少による需要の落ち込みや人手不足が実感をともないはじめました。この実感は危機感を帯びて強まっていくと予想されます。中小企業は人口減少を前提とし、新規事業の創出や生産性の向上に取り組まなければいけません。

(※1)国土交通省「国土の長期展望」中間とりまとめ 参考資料 より

(※2)人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)より

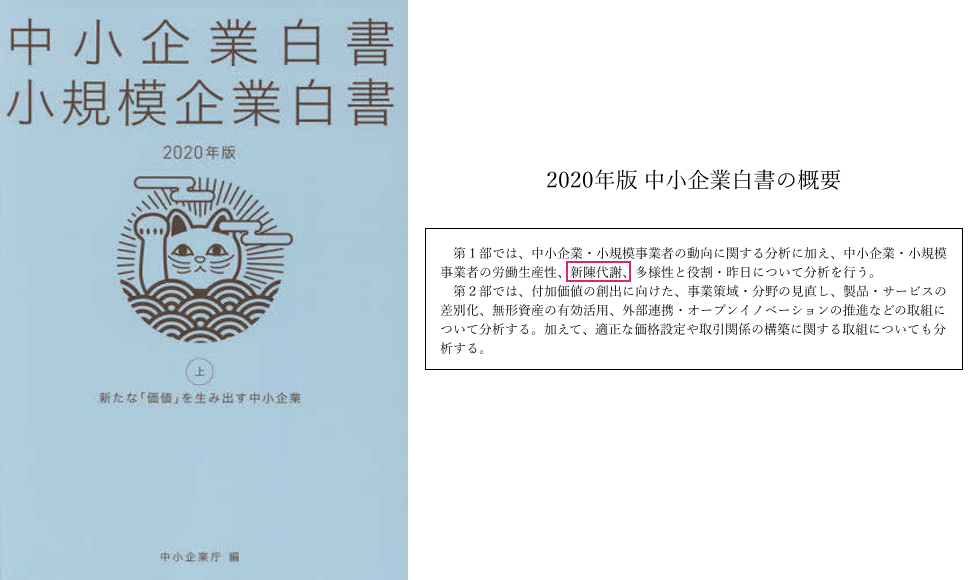

2019年度までは、労働生産性の向上や事業承継の必要性が謳われ、「経営者の自己変革や周囲の関係者との関係構築のために必要な材料を提供する」ことが明記されていました。

デジタル化や人材育成といった支援を得ても、変革を達成できなかった企業は今後、国の支援からこぼれてしまう可能性があるということです。

中小企業は「新陳代謝」を前提に国家戦略が立てられることに留意し、みずから変革を起こすことが求められます。

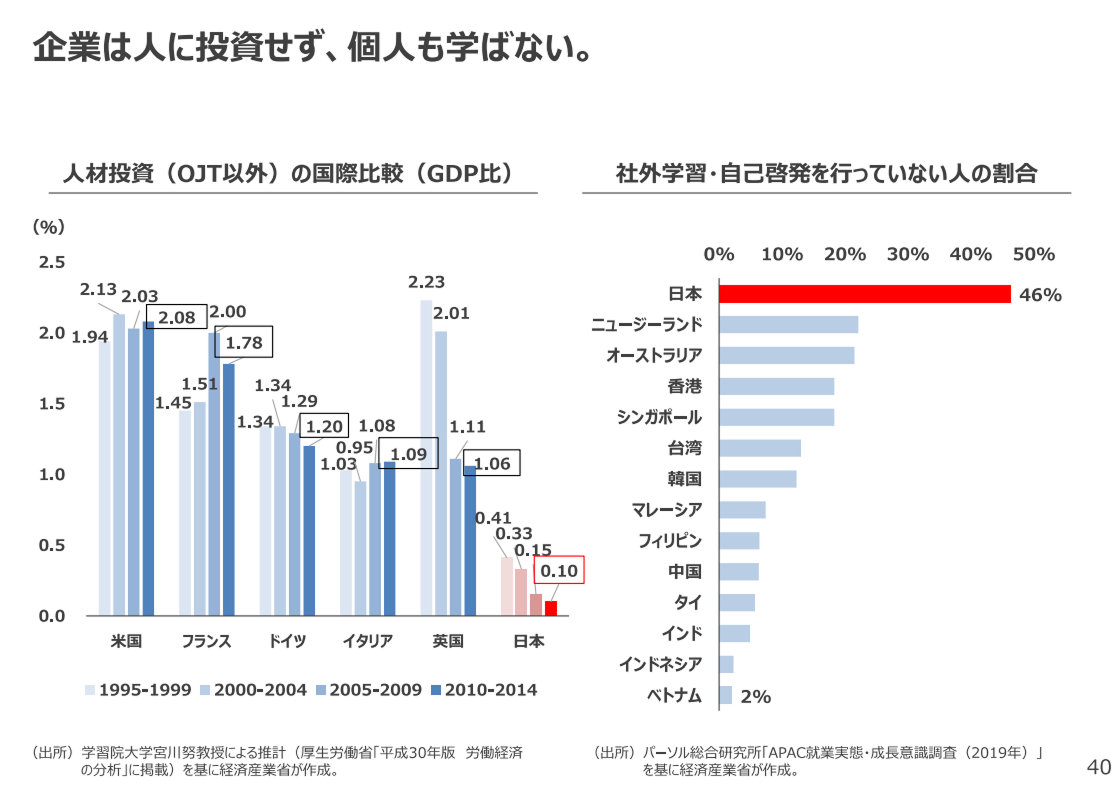

人材への投資が少なく、社会人が学ばない国、日本。こうした学習機会の不足は、日本の人材競争力の低下にもつながっています(※6)。

人的資本経営の重要性について2022年5月に公表された「人材版伊藤レポート2.0」には、企業にも人材にも変化への対応力が求められると明記されました。企業においては個々人の潜在力を見出し、生かし、育成することが不可欠とされています。

学びによりスキル知識をアップデートできる企業とそうでない企業の差は、今後顕著になっていくことでしょう。逆を言えば、学びはこれからの時代を生き残るための武器になります。

(※4、5、6)令和4年5月 経済産業省「未来人材ビジョン」 より

以上3つの理由から、学び、変革へと踏み出す中小企業と、そうでない企業とでは今後差が広がっていくと予想されます。だからこそ、今、「挑む」のです。

新規事業の成功を阻む「3つの壁」と乗り越えるために必要なDX

バックオフィスサービスを手掛けるWewillが新規事業創出プログラムを提供しているのは、強いバックオフィスは新規事業創出にもつながっている、ということを信じているからです。

地域中小企業の事業変革を支援してきた実績から、私たちは新規事業の成功を阻む3つの壁を見出しました。

最初の壁は「事務の壁」です。事務がアナログで属人化しており、業務フローが不明瞭であると、オペレーションや組織体制の変更が難しくなります。そのため、変化にすばやく対応できる個社の事情に即しデジタルに対応したバックオフィス体制の構築が求められます。

この事務DXを達成することで、社内コミュニケーションや業務フローが効率的かつ円滑に進むようになります。すると社員のマインドが変わりはじめ、挑戦に対して前向きな社風が培われます。こうして2つ目の「マインドの壁」を越えられます。

事務DXと社風・文化DXという2つが揃うと、ようやく新規事業創出である事業DXに取り組めます。しかし、ここで問題となるのが「知識の壁」です。既存事業の染み出しや顕在的なニーズから着想されるビジネスではなく、まだ世に認知されていないニーズや技術を掘り起こしてビジネスに仕立てる手法を学ばなければいけません。

ただし形式を習得するだけでは、強みも社風も多様な中小企業の実務に手法を落とし込むことは困難です。こうした「知識の壁」を中小企業が等しく乗り越えられるように「挑む中小企業プロジェクト」は存在しています。

進化しつづける

挑む中小企業プロジェクト

初開催となった2023年度は、中小企業庁の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ビジネスモデル構築型)」の認定を受け、35社へ約半年にわたる伴走支援を実施しました。

同年10月に開始されたインボイス制度や、2024年1月に改正された電子帳簿改正法への対応を急務とし、会計を中心としたバックオフィス領域のデジタル化をベースに、新規事業創出に必要なマインドと手法を習得するプログラムを提供しました。

その結果、株式会社鳥善の菜食者向けミールキットの社食プロデュース事業や、ソフトプレン工業株式会社のアウトドア専用の家具ブランド設立をはじめなど、地域の多彩な新規事業創出に寄与しました挑む中小企業プロジェクトを通じて多彩な新規事業が創出されました。

一方、参加企業からさまざまな声を聴く中で、地域の事情を知っているWewillだからこそできる支援も見つかりました。たとえば、協業候補とのマッチングや販路開拓、組織カルチャーの変革などに歩を進めた参加企業もあります。「挑む」のプログラムも、初年度の知見をもとにブラッシュアップを重ねました。

2024年度からは浜松市のバックアップを得て、地域行政との連携が強固に。産学連携および各種経営支援を行う公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構より「新事業創出支援事業」の認定も受け、地域企業に寄り添った支援体制が強化されました。

2024年度からは、地域個社への支援を強化できるようカリキュラムを更新。モノづくり企業における人材育成も視野に入れ、産学連携および各種経営支援を行う公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構より「新事業創出支援事業」の認定を受けました。さらに浜松市からもバックアップを得て、地域行政との連携による支援体制を強化しました。

こうした歩みを経て、挑む中小企業プロジェクトはさらなる進化を遂げています。

挑む中小企業プロジェクト

私たちが目指すもの

「ゼロイチの聖地から挑戦の灯を全国に」

Wewillが本社を構える浜松の地は、先人たちのたゆまぬ努力によりイノベーションが生まれてきた「ゼロイチの聖地」です。新しいことに果敢にチャレンジする「やらまいか精神」が根付いており、音楽や自動車産業、光・電子産業など、世界に名だたる企業を多数輩出してきました。

この「やらまいか」の精神を受け継ぎ、未来の新産業が生まれつづけるように、さまざまな施策が行われています。たとえば、国土縮図型都市と呼ばれる市域の強みを生かし、スタートアップに実証実験のフィールドを提供する「浜松市実証実験サポート事業」。浜松市が認定するベンチャーキャピタルや金融機関から出資を受けられる「ファンドサポート事業」もスタートアップの成長を後押ししています。

さらに近年、地域や組織の枠を超えて学びあう「越境学習」の機会が提供されはじめました。越境学習の普及により、挑戦に意欲的な人材同士が交流し、学びを深める土壌が育ちつつあります。

そして、私たち挑む中小企業プロジェクトは、中小企業の「一歩目」を後押しします。コミュニティ運営を通じて挑戦者の“熱量”が集まる場を形成しつつ、挑戦への一歩を確実に踏み出せるよう、スタートアップサクセスを学び、実践する機会を提供。この取り組みを、新規事業創出をドライブする浜松発の仕組みとして確立し、全国に展開していきたいと考えています。

「挑む」を合言葉に、

変革へ踏み出そう ともに変わろう

挑む中小企業プロジェクトに参加したある企業の代表から「『挑む』が社内の合言葉になったよ」とうれしい感想をもらいました。

たとえば、決断に迷うことがあったとき、社長と社員の間で「この件、どうする?」「挑むしかないでしょう!」といった会話が当たり前になったのだそう。

このエピソードに代表されるように、私たちは「挑む」とは、中小企業の成長に欠かせないマインドであり行動だと考えます。そして、挑む中小企業プロジェクトは挑戦への灯を燃やしつづける起点でありたいと思います。

「挑む」を合言葉に、ともに一歩を踏み出しましょう!

メルマガ登録

挑む中小企業プロジェクトの最新動向にご関心をお持ちの皆さまは、ぜひ公式メールマガジンにご登録ください。

イベント開催情報やプレスリリースなど、鮮度の高いニュースをいち早くお届けいたします。